Проверка приборов зажигания на стенде

Соедините датчик-распределитель зажигания с катушкой зажигания, с коммутатором и с аккумуляторной батареей стенда аналогично схеме системы зажигания автомобиля. Четыре клеммы крышки соедините с искровыми разрядниками, зазор между электродами которых регулируется.

Установите зазор 5 мм между электродами разрядников, включите электродвигатель стенда и вращайте валик датчика-распределителя несколько минут против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки) с частотой 2000 мин-1. Затем увеличьте зазор между электродами до 10 мм и следите, нет ли внутренних разрядов в датчике-распределителе. Они выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда.

Во время работы датчик-распределитель зажигания не должен производить шума при любой частоте вращения валика.

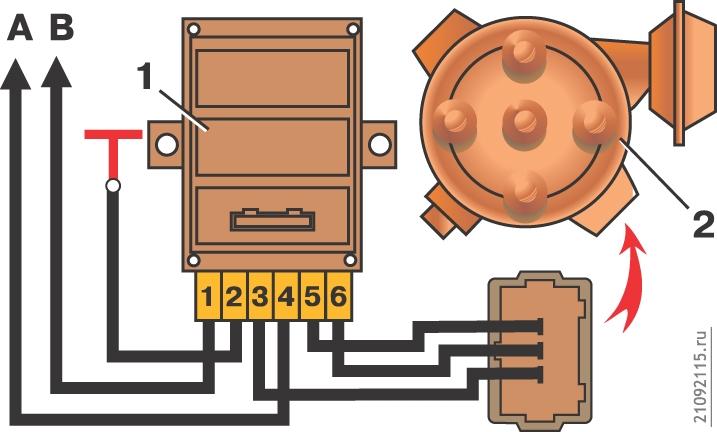

Рис. 7.24. Схема для снятия характеристик датчика-распределителя зажигания на стенде: 1 – коммутатор; 2 – датчик-распределитель зажигания; А – к клемме «+» стенда; В – к клемме «прерыватель» стенда

Установите зазор 7 мм между электродами разрядников. Включите электродвигатель стенда и вращайте валик датчика-распределителя зажигания с частотой 500–600 мин-1. По градуированному диску стенда отметьте значение в градусах, при котором наблюдается одно из четырех искрений.

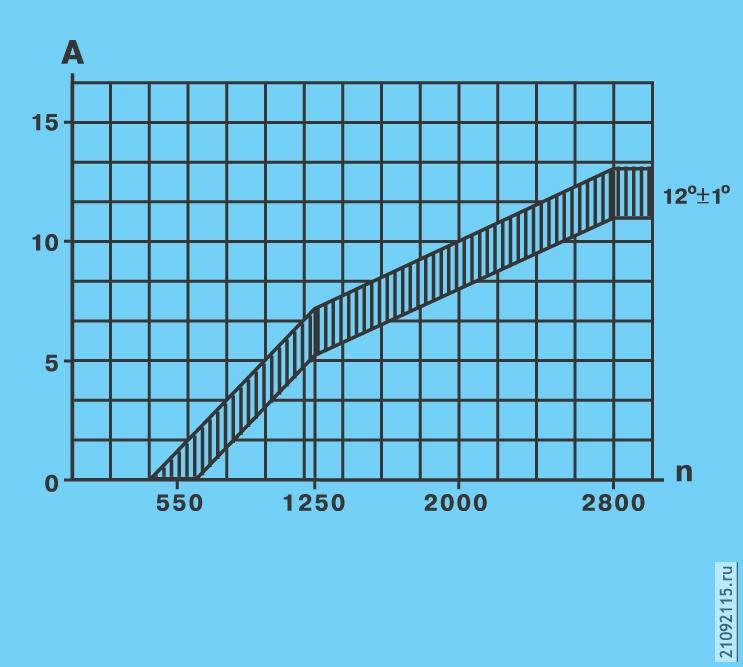

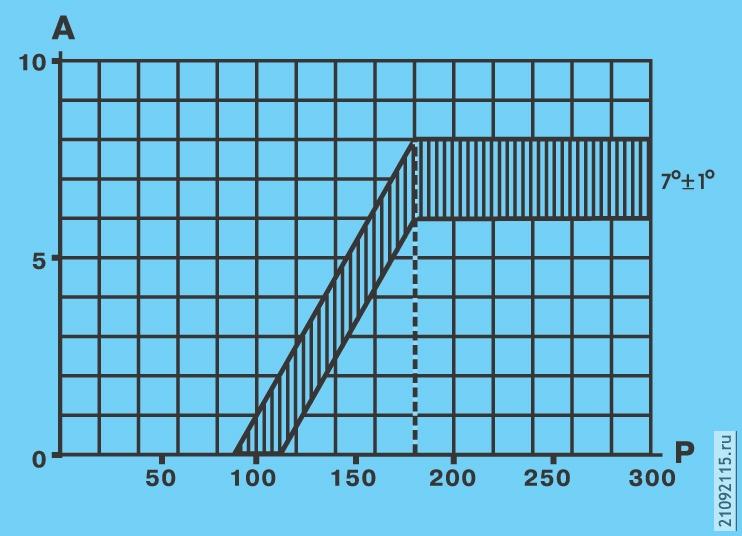

Рис. 7.25. Характеристики центробежного регулятора опережения зажигания датчика-распределителя зажигания: А – угол опережения зажигания, град; n – частота вращения валика датчика-распределителя зажигания, мин-1

Повышая ступенчато частоту вращения на 200–300 мин-1, определяйте по диску число градусов опережения зажигания, соответствующее частоте вращения валика датчика-распределителя зажигания. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. 7.25.

Если характеристика отличается от приведенной на рис. 7.25, то ее можно привести в норму подгибанием стоек пружин грузиков центробежного регулятора. До 1250 мин-1 — подгибайте стойку тонкой пружины, а свыше 1250 мин-1 — толстой. Для уменьшения угла увеличивайте натяжение пружин, а для увеличения — уменьшайте.

Для снятия характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания соедините штуцер вакуумного регулятора с вакуумным насосом стенда.

Включите электродвигатель стенда и вращайте валик датчика-распределителя зажигания с частотой 1000 мин-1. По градуированному диску отметьте значение в градусах, при котором происходит одно из четырех искрений.

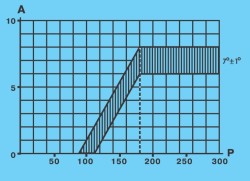

Рис. 7.26. Характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания: А – угол опережения зажигания, град; Р – разрежение, мм рт. ст.

Плавно увеличивая разрежение, через каждые 20 мм рт. ст. отмечайте число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. Полученную характеристику сравните с характеристикой на рис. 7.26.

Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия вакуума пластины, на которой закреплен бесконтактный датчик.

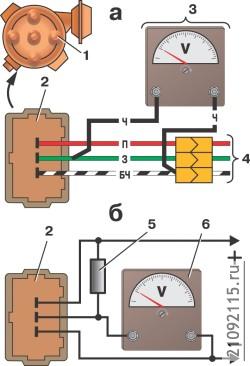

Рис. 7.27. Схемы для проверки бесконтактного датчика на автомобиле (а) и на снятом датчике-распределителе зажигания (б). 1 – датчик-распределитель зажигания; 2 – штекерный разъем, присоединяемый к датчику-распределителю зажигания; 3 – переходной разъем c вольтметром, имеющим предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 4 – жгут проводов автомобиля; 5 – резистор 2 кОм; 6 – вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм

На автомобиле датчик можно проверить по схеме 7.27, а. Между штепсельным разъемом датчика-распределителя зажигания и разъемом жгута проводов подключите переходной разъем 3 с вольтметром. Включите зажигание и, медленно поворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром проверьте напряжение на выходе датчика. Оно должно резко меняться от минимального — не более 0,4 В, до максимального — не более, чем на 3 В меньшего напряжения питания.

На снятом c двигателя датчике-распределителе зажигания датчик можно проверить по схеме 7.27, б (при напряжении питания 8–14 В). Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика. Оно должно быть в указанных выше пределах.

У катушки зажигания проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции. У маслонаполненной катушки зажигания 27.3705 (и ей подобных) сопротивление первичной обмотки при 25°С должно составлять (0,45±0,05) Ом, а вторичной обмотки (5±0,05) кОм.

У сухой катушки зажигания 3122.3705 сопротивление первичной обмотки при 25°С должно составлять (0,388±0,039) Ом, а вторичной обмотки (4,23±0,42) кОм.

Сопротивление изоляции на массу должно быть не менее 50 МОм для всех катушек.

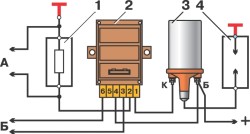

Рис. 7.28. Схема для проверки коммутатора: 1 – резистор 0,01 Ом ±1%, не менее 20 Вт; 2 – коммутатор; 3 – катушка зажигания; 4 – разрядник; А – к осциллографу; Б – к генератору прямоугольных импульсов

Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов по схеме на рис. 7.28. Выходное сопротивление генератора должно быть 100–500 Ом. Осциллограф желательно применять двухканальный: 1-й канал — для импульсов генератора, а 2-й — для импульсов коммутатора.

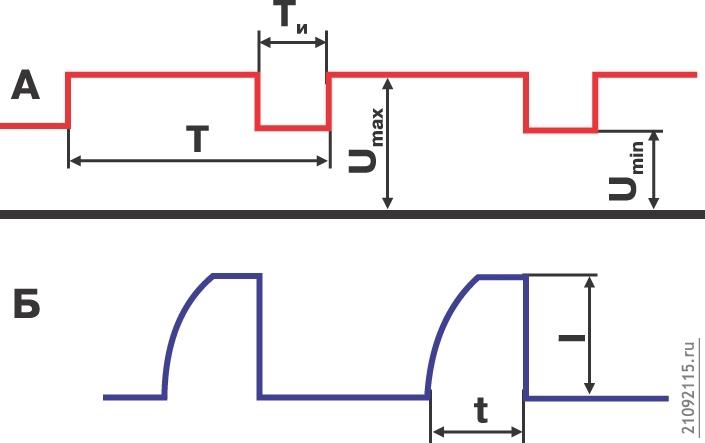

Рис. 7.29. Форма импульсов на экране осциллографа: А – импульсы напряжения (U) генератора; Б – импульсы тока (I) коммутатора; t – время накопления тока; Т – период импульса; Ти – длительность импульса

На клеммы «3» и «6» коммутатора подаются прямоугольные импульсы, имитирующие импульсы датчика. Частота импульсов от 3,33 до 233 Гц, а скважность (отношение периода к длительности импульса Т/Ти, см. рис. 7.29) равна 3. Максимальное напряжение Umax — 10 В, а минимальное Umin не более 0,4 В (см. рис. 7.29). У исправного коммутатора форма импульсов тока должна соответствовать осциллограмме Б на рис. 7.29.

Для коммутатора 3620.3734 и 76.3734 при напряжении питания (13,5±0,5) В величина силы тока (В) должна быть 7,5–8,5 А. Время накопления тока (А) не нормируется.

Для коммутатора HIM-52 при напряжении питания (13,5±0,2) В и частоте импульсов 25 Гц сила тока составляет 8–9 А, а время накопления тока 8–10,5 мс.

Для коммутатора RТ1903 при том же напряжении питания и частоте величина силы тока (В) составляет 7–8 А, а время накопления 5,5–11,5 мс.

Для коммутатора PZE4022 при напряжении питания (14±0,3) В и частоте 25 Гц величина силы тока составляет 7–9 А, а время накопления тока не нормируется.

Для коммутатора К563.3734 при напряжении питания (13,5±0,5) В и частоте импульсов (33±1,7) Гц величина силы тока (В) составляет 7,3–7,8 А, а время накопления тока не нормируется.

Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут быть перебои с искрообразованием или оно может происходить с запаздыванием. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальной мощности.